Baskets Journal

「籠と旅」宮城編

-

-

先日、宮城の名工から連絡があった。

どうしたのかと思い聞くと、すず竹の竹林一帯が枯れたのだと言う。

宮城の「げし笊」は、日本の籠でも特殊なものであり、すず竹、山桜の樹皮、藤の繊維、杉の枝、真竹と、多種の材料を使用する。いづれも欠けると「げし笊」にはならない。

竹類は、120年か60年に一度、花を咲かせ、実を付けると、竹は枯れる。それも辺り一帯が枯れ果てる。げし笊に使用する篠竹の場合、生えて1年のものは使用せず、3年目のものがちょうど良い。しかし、一度枯れた竹林から、また籠に使うための健康な竹を採取するには、5年から10年は待たなければならない。これは一大事である。

連絡を受けてから間も無く、宮城へと向かった。

名工の自宅に着くと、以前にもお会いしたお弟子と、いつものお茶飲み小屋で話をしていた。いつも通う山の竹が枯れてから、他の地域も方々探し回っていると言う。改めて状況を聞くなり、いつも行く山の状況を見たいとお願いした。この日はちょうど、持ち手に使用する杉の枝を採取しに行くというので、それも同行させてもらうことにした。到着早々だが、5分と経たないうちに、3人で山に向った。

確かに辺り一帯のすず竹は全て枯れ果てていた。竹林が枯れた風景を見たのは初めてかもしれない。なんとも寂しいような、表現しがたい風景である。

これを名工がはじめに見たときのお氣持ちは察しきれない。さぞ心痛めたであろう、様々な思いが頭を過ぎったであろう。

げし笊を一つ拵えるのに使用するすず竹は、本数にして約50本。切り出した竹は、できるだけ早くにへぎ=ひごにして、籠を拵える。生のの竹を使うため、それほど切り貯めてはおけないので、その都度竹を切り出しに行く。通年であれば、一度に500本ほどは切り出していた。

この竹林が再生して、竹が材料として使えるまでには、早くて3年先のこと、短いようで長い3年を待つ。今は、名工とお弟子が方々で探し回っている成果を願うばかりである。

じつは、問題はこれだけに終わらない。むしろより大きな問題である。

山桜の樹皮が、雨続きの影響もあり、今年は充分に採れなかったのだと言う。山桜は、採取時期が非常に限られているので、今年採れなければ、また来年となる。そして、この材料は、他の地域でも年々採れなくなっていると聞いている。こちらの方が今後の大きな問題になるかもしれない。

材料は現地で採るのが最も良いが、自然環境も変わり、じきにそうも言っていられないことになるだろうか。樺細工の危機、そのようなことが頭を過ぎった。何か大きな変化が、この地球に確実に起こっているのだとも感じる。

竹林の確認後、杉の枝を採りに。この材料も厳選して探していることがよくわかった。杉の枝も本来であれば、一度に100本ほど採るようであるが、近くに見せたい寺があるから案内してくれると言うので、採取は30本ほどに留め、寺の見学をすることにした。このような時間を共にできるのも嬉しい限りである。帰る途中の食堂で、昼食をご一緒した。名工とは、何度か食事をしているが、麺類を好むようで、麺を啜る姿が絵になる。写真に収めさせてもらったが、それは大切にとっておくとしよう。以前には、カラオケを歌っているところも映像に収めさせてもらっている。声も素晴らしい。何をしても絵になる方である。

自宅に戻ると、買い物に出ていたおかあさんが、いつも通り作業をしていた。おとうさんが材料を調達、準備して、おかあさんが織り上げる。それを、おとうさんが組み上げて手を付ける。二人三脚の仕事である。このような状況でも、今できることを精一杯に、そして、皆さんのご様子はいつも通り明るく、それが何よりでもあった。

何とかなる、そのように心から思った。

帰り際、箕を手土産にいただいた。ついでに、もう一つ籠もというので、それは納品書を切ってほしいと言ったが、「遠くまでわざわざ来てくれたんだ。俺は、納品書を切らないよ。」この人柄にも惚れている次第である。

そういえば、お茶飲み小屋での団欒中、おとうさんの被っている帽子を、おかあさんが「きたないから、なげろ(捨てろ)。」といつも言うのだそうだ。今度は、帽子をこちらからの手土産に持って行くとしよう。

この「げし笊」、県外では肥料籠とか肥料振り籠と商品名が付けられているが、これは地域での呼び名ではなく、この地域では「げし笊」と言われていたようである。「げし」=下手物の意であろう。農具として使われていた消耗品のような道具であるから、このような名前が付けられたことは理解できる。私は、むしろ、この名前に愛着をもっているので、これからもこの笊を「げし笊」と呼び続ける。材料についても篠竹と言われていることが多いが、すず竹である。その違いは、生えている竹を見ると明らかであり、丈夫さも異なる。そして、実はこの笊、民芸品として作られている今のものは、一部昔のものと材料が異なる。その部分を昔の通りに再現したものを、今、名工にお願いしている。

*2017年の記事を加筆

−

その後、各地の職人を訪ねる度に竹林が枯れていると聞き続けた。私の知る限りだが、2017年前後、信州から東北にかけて、竹林が連鎖するように枯れていったようだ。今思うと「地球と人類の再生」、そのはじまりを自然が伝えてくれていたようにも感じる。

記事を書いた2017年以降も、名工は材料調達のために方々を駆け回り、そして、籠を定期的に届けてくださっていた。先日もげし笊を20点ほど届けてくださった。次回は夏以降であろう。数は少なくなってはいるが、名工が元氣に籠を拵えてくださっていることが何より嬉しく、籠が売れる売れないはどうでも良いので、私はこれからもげし笊を注文し続けていく。売れる売れないとは書いたが、このように素晴らしい籠が売れない訳がない。

-

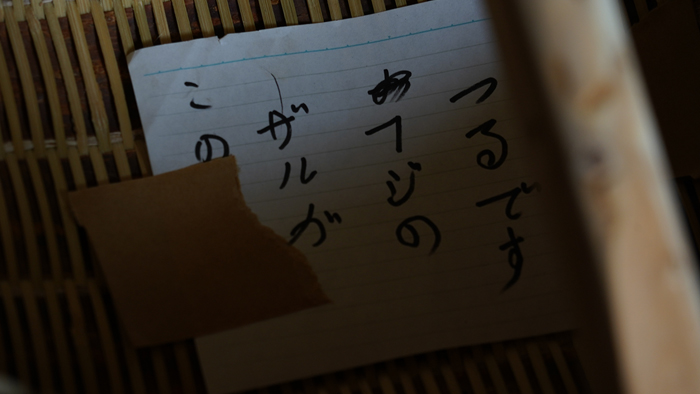

そうそう前述に、今のものは昔のものと材料が一部異なると書いたところだが、籠を組み立てる時に使われる紐である。今は麻紐が使われているが、昔は藤縄が使われていたのだ。私はそれを知るなり、手綯いの藤縄で再現してほしいと名工にお願いした。その昔の「げし笊」は、今我が家に保管している。納品時に籠に貼られていたメモがなんともキュートだったので、それごと。

「籠と旅」南房総編

-

-

房総半島、この地には多いときで年に5度ほどは通った。

この地には、お二人の職人との繋がりがある。

籠職人がいるという話だけを頼りに、はじめてこの地を訪れた日、方々探し回ったが職人を見つけることができず苦労したものだ。偶然通りかかった竹屋のご主人が親切な方で、二人の職人を教えていただくことができた。毎回ではあるが、何の手がかりもなく探し回っている。以前は、沖縄本島を集落から集落へと聞き込みしたものだった。

女竹で「背負子」を拵える職人は、88歳(2017年現在)にして現役である。

今まで医者にかかったことはないと言う職人、夏に袖のない肌着1枚で仕事をしていたのを見かけたことがあるが、その体付きは屈強という言葉が適当である。隆々とした腕に、ぴんと伸びた背筋、籠作り以外に何かやっていたのかを聞いてみたこともあるが、そんなことはない、籠作り一筋である。

昔は様々な籠を作りもしたようだが、程なく背負子一本を生業とした。この地で職人の籠を購入できるのは日用品店、生活道具の中にこの背負子がずらりと並んでいる景色にしっくりくる。民藝店では花籠等と呼ばれることもあるようだが、この地では農作物の収穫籠として使われるのが大半である。背負子は本来飾り付ける工藝品の類ではなく、道具であることを実感する。籠が生活の道具として売られ使われる本来の姿であろう。

この背負子はとても力強く、作りは至って簡素で、縁は一周ぐるりを竹で巻くことはなく、最小限のひごで止められていて、それがまた見栄え良い。必要最低限の工夫で作られる道具の美しさをこの籠にみる。職人は、1年で作る籠の分をはじめからひごにして、仕事場の天井に吊るしている。職人の殆どはその日に作る籠の分だけをひごにする、この点が職人の仕事の特徴でもある。

無口な職人、はじめて訪ねた頃は話もそこそこにその仕事をじっと見ていたものだ。何度か訪ねるうちに顔を覚えてもらい、休憩がてらお茶とお菓子を一緒にいただきながら話ができるようにもなった。逞しい職人の表情が一変する時折見せる笑顔がなんとも愛くるしいのだ。いつも帰り際には、「あと2年やれたらいいかな。」と笑いながら話す。昔は1日に3個も4個も籠を拵えたというが、歳と共に作る数は少なくなっている。

少なくてもいい、どうかお元気で、籠作りを続けていただきたいと思う。

-

-

全国の繋がりのある職人の中では、若手の60台の職人、風貌は一見ワイルドだが、実に美しい目が印象的な方である。

昔は、東京で板前をしていたこともあり、朝は日が昇る前から仕事をはじめ、昼頃には終わっていることもあるので、仕事ぶりを見れないことも多々あったものだ。

主につくる籠は「ふご」と現地で呼ばれている笊。ふごは「はばのり」を収穫するために使う道具であり、お婆ちゃんはこの道具を杖代わりにして岩場を移動していく。そのため底には力骨がしっかりと入り、縁にはひごが何重にも巻かれ、胴体が早々では壊れないようになっている。丸い形が愛らしくも力強い。私はこのふごを大層気に入っている。以前は、人一人が入れるくらいの大きなものをつくっていただいたこともある。引き取りに行くや「入ってみろ」と言われ、中に入ると、すぐにころんと転げた。

職人の家の前には、昼時になると猫が数匹集まってくる。毎日欠かさずご飯を与えていると言う。それも残りものではなく、わざわざ買い出しに行き、質の良い干物を焼いて出す。玄関口で寝そべる猫は安心した様子である。

いつものように籠を引き取りに行った時に、帰り際にこんな話を聞いた。

今から30年程前、空からひとつの風船が家の裏に降り着いた。拾ってみると、風船に手紙がついていた。それを読んでみると、どうやら日本海の方から風に乗ってたどり着いたようだ。住所の主にちゃんと返事を送った。以来この文通は続き、毎年欠かさず花も贈っている。ついには、遥々ここまで会いに来てくれた。

この職人、困っていることがあっても、籠の注文がちょうど入ってきては、その心配事は消えていくと言う。職人にはそれが何故だか分からないようだが、その心が、ちゃんとまわりまわって職人に還ってきているのだと私は思う。

今回お二人にお願いした籠は大物が多く、個数もあったため車で2杯分となった。

どちらも配送をしてもらえないので引き取りに行き、それを梱包してから宅配便で送ることにしている。私の住む関西方面からこの地は遠く、電車とバスを乗り継ぎ8時間ほどはかかる。宿と車も手配する必要がある。もっとも手間と費用の掛かる籠かもしれない。賢い商人であれば、このようなことを続けはしないであろうが、その価値は夫々である。

私の場合、籠の売り買いだけが目的ではないとつくづく思う。

*2017年の記事を加筆

「籠と旅」九州編

-

-

2015年12月、家族、友人と共に、九州を南から北へと横断し、籠職人を訪ねる旅をした。

ある企画をきっかけに、全国の籠、暮らしの道具としての籠を集めることになった。この機に九州で会ってみたかった籠職人全員を訪ねることにした。

はじめに訪れたのは、鹿児島。

その職人は、電話も手紙も届かない。はっきりとした場所も分からないので、行ってみるしかない。しかし、この旅でどうしても会いたい職人のひとりだったため、祈る気持ちで車を走らせた。

鹿児島空港からその場所へは、案外と時間がかからなかった。その職人が住むであろう小屋の前に車を停め、玄関まで急ぎ足で歩を進めた。すると、小屋から少し距離のある場所で、大きなラジオの音が聞こえた。その瞬間、少し安堵した。職人は小屋にいると感じた。しかし、急な訪問、門前払いになることも覚悟して玄関の戸を叩いてみた。何度か呼びかけてみたが、誰も出て来ないので、戸を開けてみた。そして、ラジオの音のする部屋の戸もゆっくりと開けてみると、とても優しそうな人が中から現れた。その人こそ、真竹籠の名工、尾崎利一さんであった。

自宅兼仕事場とする小屋には一人で暮らしていた。もしかすると人と話すことがあまりないのか、はじめは浮かない表情だったが次第に柔らかな笑顔をみせてくれた。崖を挟んで隣のゴルフ場から時折ボールが飛んできて、屋根に穴を開けるのだという。「ボールが飛んできて、屋根をダメにしてしまうの」家の主人からすればたいへんな事だが、優しい声のその話に何故か笑みが出てしまった。

籠作りは、小屋の裏側にある小さな空き地で行っている。崖を背にしたその場所は、何か神聖な場に思えた。鉈を使って、いくつか竹を磨いて見せてくれたり、いろいろな話を聞かせてくれた。

この時すでに尾崎さんは、甲状腺の癌を患っており、抗癌剤を投薬しながら暮らしていた。薬の影響で手が痺れて思うように籠が作れなくなり、それだけが悔しいと話した。 籠作りへの純粋な想い、籠作りへの愛情を垣間見た瞬間でもあった。手は不自由だが、まだ籠は現役で作っているのだという。それを聞いて早速いくつかの籠をお願いしてみたところ、快く引き受けてくださった。荷物を発送するのは出来ないとのことだったで、翌年の春にもう一度来るので籠を作っておいてもらえるようにお願いした。商売のことを考えれば高額な旅費を2度も使って来るようなことは通常はしないかもしれない。それでも良かった。この素晴らしい人の仕事をぜひ見てみたい、そして、これを機に関係を築きたかった。

この旅に同行していた当日5歳の息子は、尾崎さんが一番好きな籠職人だと後に話した。

翌年の春、約束の頃になったので再び鹿児島に向かった。今回はスケジュールに余裕がなく、尾崎さんに会うだけとした。この時も息子が同行してくれた。

道中少し不安もあった。名の知れた名工、不便な場所であっても引き合いは多いだろうから、注文はまだ出来ていないと言われることもあろう。それ以上に元気にされているのかが心配であった。勿論、事前に確認する電話も手紙も出来ない。

無事に尾崎さんの暮らす小屋に着いた。車から玄関まで、前回と同じような緊張感はあったが、すぐにあのラジオの音が聞こえてきた。ご無事だ。笑顔の柔らかなその人に、またお会いすることができた。尾崎さんは、私たちを見るなり、すぐに部屋の入り口にある押入れに手を伸ばした。その奥から次から次と籠が出てきた。お願いしていた籠が全て揃っていたのだ。注文とは別に、塵籠のお土産まで用意くださっていた。聞けばあれから注文に来た方も何人かいたようだが、全て断っていたと言う。突然訪ねて来て、もう一度来るか分からない者を信じ、「もう一度来るのを待ってたよ」と話してくれた。そのお気持ちがほんとうに嬉しかった。しばらく話をして、心からのお礼を伝え、また必ず来ることを約束して車を出した。優しい笑顔でずっと見送ってくれた。「来てくれて、ありがとう、ありがとう。また来てな」前と同じ笑顔だったがどこか少し寂しげに見えた。

後になりふと気づく、次の注文をお願いしていなかった。つまり、また来た時に注文をして、その次に取りに来ることになる。まあそれでも良かろう。

この時に引き取った籠は30個近くあった。宿の近くにある八百屋さんにダンボールを譲っていただき、全ての籠を梱包してから郵便局で発送するまで難儀した。飛行機の時間に間に合うかどうかと思ったが、息子が宿で朝からのタイムスケジュールを書いてくれ、梱包も一緒にしてくれたお陰で早くに全てを終えることができた。お礼として、短い時間だったが近くにある動物園に一緒に行った。彼はほんとうに頼りになると思った。

さて、2016年10月、また鹿児島を訪ねることにした。あの笑顔の人に会いに。

その場所に行くのは慣れたものだった。車を降りて、小屋の前に近づいていくが、いつものように大きなラジオの音が外まで聞こえてこなかった。戸も締め切られていた。以前は綺麗に刈られていた庭の草が伸びたままで、何本か外に出ている竹も朽ちていた。少し様子が違っていたが、あまり深く考えず、何かの用事か病院にでも行っているのだろうと思うことにした。手紙を戸の隙間に挟み、時間を改めてまた戻ってくることにした。「尾崎さん、前田です。またあとで戻ってきます」

やはり何か予感したので、近所の方に聞いてご家族を捜してみたところ、小屋から遠くない場所に住んでいらっしゃった娘さんにお会いすることができた。尾崎さんに会いにきたことをお伝えすると、10日前に他界されていと聞かされた。最も聞きたくない話であった。尾崎さんは、2015年の秋に癌を患ってから、不自由でも好きな籠作りを続けていた。それから間も無くして、私たちがはじめて訪ねたのだった。そして、私と息子が籠を引き取りに伺った後であろう、春に容態が悪くなり入院されたのだった。入院中も好きな籠作りが出来ないことを悔やまれていたそうだ。本来なら夏に3度目の訪問を予定していた。届かないかもしれないが、その旨を書いた手紙も送っていた。予定が難しくなり今となってしまった。10日、たったの10日、間に合わなかった。あの笑顔の人にまた会いたかった。

近くで花を求め、尾崎さんに供えいただけるように玄関先で渡し、とりあえず車を出した。何故か分からないが、あの小屋に向かっていた。この辺りに来ることはもうないであろう。職人との僅かな時間、その思い出が心に浮かんだ。小屋に着くと、そこで好きな籠を作り暮らした主に声を掛けた。「尾崎さん、ありがとう、ありがとう」今回の旅は一人だった。車の中でも宿でもずっと涙を流した。

尾崎さんが拵える籠は、優しいお心が映るそれはそれは美しい籠。最後のお仕事となった籠は、今でもいくつか大切に保管している。時々それを眺めては、感謝の思いでいっぱいになる。そして、あの言葉とあの声を思い出す。「ボールが飛んできて、屋根をダメにしてしまうの」尾崎さんには難儀なことだったが、やはり、わたしは笑みを浮かべてしまう。尾崎さんにお会いできたこと、その籠に触れることができたことは、今では光に包まれた嬉しい思い出である。そして、尾崎さんは、好きな籠作りを今生でやり切ったのだ。

*文: 2016年の日記より

「籠と旅」秋田編

-

-

秋田県横手市、この地域で籠のことを「こだし」と言い、こだしを編む職人を「こだしっこ」とか「こだしっこや」等と呼んでいた。

あけびの蔓から、それは見事な「こだし」が生まれる。

名工の拵える丸籠をはじめて見た時はたいへん感動したものだ。このような仕事ができる職人自身に深い関心を持った。以降、周りの知人にも伝えてまわっていたのだが、実はすでに名の通った名工であったと後に知る。それが私には幸いであった。名工と正面から向き合うことができたのであろう。関係を築く上で、私には有名無名どちらでもよいのだ。

名工を訪ねる前、連絡を取る事を幾度と躊躇していたため、月日だけが経っていった。はじめに知人が会ってくれることになり、安心してお会いすることができた。名工を知って実に一年後、ようやくお会いできた日のことは今でもよく覚えている。名工には、私が先に知人を派遣して偵察させたのだと、時折笑い話として話してくれる。2015年の秋頃のことだったが、その話はまたいづれ。

今日はあけび蔓籠作りの下拵え、その一端をお話したく思う。

一つのこだしを拵えるまでには、様々な準備が必要である。

三葉通草(みつばあけび)、小葉が3枚、この弾力のある通草の蔓がこだしの材料となる。まず、蔓を採取する時期の前には山々を見て回っている。雪が溶けた4月ごろに少し採取して、本格的には9月から初雪まで、採取した蔓は生の状態のうちに、蔓に付いている葉や根を取る。作業は妻の恵美子さんが行っている。一度、やらせていただいたが、鋏を持つ手にも気を使うが、蔓の丸みに沿って根を切っていくため、蔓を持つ手を回していく手の方が疲れてくる。時間と労力を要する大切な作業のひとつである。作業が終わった蔓は、屋根上で天日干しを2週間、軒下で自然乾燥を2ヶ月、蔓がぽきりと折れるまでしっかりと乾燥させる。天日干ししている蔓も、屋根にそのまま上げたままではなく、夕刻頃には軒下に下げ、霜が蔓につかないようにしている。山に蔓を採取しに行く日、屋根上に蔓を上げている時は注意が必要である。蔓が雨に濡れると大事になるため、途中で天候が変わり雨の気配がすると早々と切り上げ、家に戻り蔓が濡れないよう軒下に取り込んでいる。蔓を乾燥させる時期は、うかうかと遠出ができないわけである。こだしを拵えるその姿は、一見軽快で楽しげであるが、材料にする蔓の下拵えがあってこその仕事、こだしっこも厳しい仕事である。

はじめて名工に会いに伺った時、屋根上に乾燥させている蔓を取り込む作業を拝見するために、名工について屋根に上がった。私は高い場所が苦手なのだが、せっかくの機会、長い梯子を奮起して屋根の上に立った。屋根の上ではたいそう足の震えを感じた。後にその事を伝えると、梯子を登る様子が普通ではないと感じていたと言う。名工が私を人に紹介する際、いくつかの笑い話を添えることがあるが、この話もよく出る話のひとつである。

私は職人との関係を時間をかけて築いていくのだが、はじめてお会いしてから1年後だろうか、2016年秋、蔓の採取に同行することになった。以降、何度か蔓の採取をご一緒しているが、未だに一年生の蔓の見分け方がつかない。私は、籠を作るわけではないが、名工の弟子だと本人にいつも言ってはいるのだが、なかなか育たない弟子である。車のない時代は、自宅から山の麓まで自転車で、山を分け入り採取場所まで歩いた。片道2時間はかかったと言う。20〜30kg程の蔓の束を担いで降りたのは大層であったろう。 採取できる蔓の量は、その年の気候でも変わってくる。おそらく色合いも異なるだろう。地球の環境変化もあってか、採取量は年々減っていると言う。常に新たな場所を見て周り、採取場所の確保にも気を配っている。材料となる蔓は、地面を真っ直ぐに這って伸びているものを使用する。あけびは藪によく見かけるが、木々が密集し過ぎては木に蔓が巻きつくため、同じ藪でも地面はひらけた場所が条件の良い採取場所である。木の枝が行く手を遮っている場所が多く、その枝を上に下に交わしながら進み、同時に蔓を探しながらずっと中腰で移動していく。それを半日続けるのは一苦労である。この日の採取はまずまずだった。藪の奥に生えていた杉の根元にいくつかのきのこがあったので、食べる分だけ山からいただいて、私たちは山を降りることにした。

下山中、昔は湧き水が湧いていたという場所(この地域では「しず」と言うらしい)に案内された、そこが休憩場所でもあったと言う。しばらく降りていくとひらけた場所に出たので、朝に恵美子さんが持たしてくれた弁当を食べることにした。昔のことなど様々な話を聞くことができた。時折静かに風景に目をやった。強い風が木の葉を空高く運んでいた。このひとときもまた格別な時間となった。

さて、帰り道、この時期は岩魚がいると言う。小川の上流をしばらく見ていると、さっさと下流に歩いて行った。あまりに早かったので、追うことができずその場で待つことにした。しばらくすると、両手を前にして戻ってきた。手には綺麗な岩魚が入っていた。警戒心が強い魚は、何か気配がするとすぐに岩の下に隠れる。岩の下に両手をそっと入れて待っていると、手の上に岩魚が入ってくるので、その瞬間に掴むのだと言う。とても嬉しそうだった。野球少年だった頃、山遊びを自然と覚えた頃、名工の少年時代の面影を垣間見た。籠作りの名人でもあり、山遊びの名人でもある。

「今日もありがとうございました。また来ますのでよろしくお願いします。」

蔓を採り終えると、山に声をかけていた。蔓を採っている時も、「こんな籠になるんだよ。」と蔓に話しかける。自然に感謝し、こだし作りを共にした家族や今を共にする妻や家族に感謝し、籠を使う人に感謝し。

この人にして、この籠あり。あけび蔓籠の名工、中川原信一さん。信さんと妻の恵美子さんと同じ時代を共にしていることに心から感謝したい。猫ののんちゃんのことも忘れてはいけない。

−

美しいこだしは、やわらかな手から生まれ。

それは手にとるとたいそう心地良い。

人を癒す薬が如し。

*2017年の記事を加筆